以前、2006年に改正された新信託法によって、新しい信託が可能になったことをお伝えしました。今回は、そのうちの一つである「受益者連続型信託」についてご紹介します。

「受益者連続型信託」とは、最初に信託契約で定めた受益者が亡くなった場合に、受益権をあらかじめ定めておいた別の方に順次承継させていくという信託契約で、信託法の91条に規定されています。受益権の移動回数については特に制限がないため、順次受益者が移動していくように定めておくことも可能です。また、信託契約の時点で、まだ生まれていない孫や甥、姪を受益者として定めておくことも可能です。

「受益者連続型信託」とは、最初に信託契約で定めた受益者が亡くなった場合に、受益権をあらかじめ定めておいた別の方に順次承継させていくという信託契約で、信託法の91条に規定されています。受益権の移動回数については特に制限がないため、順次受益者が移動していくように定めておくことも可能です。また、信託契約の時点で、まだ生まれていない孫や甥、姪を受益者として定めておくことも可能です。

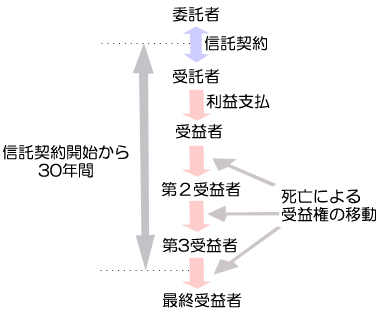

ただし、いつまでたっても最終的な財産の帰属者が定まらないということを避けるために、信託期間は、「信託契約が開始されたときから30年経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで、または受益権が消滅するまで」と定められています。つまり、30年経過後に受益者となった方が最終受益者となり、その方が死亡した時点で信託契約は終了することになります。

受益者連続型信託のしくみ

受益者連続型信託が利用できるようになったことで、たとえば、次のような要望をかなえることができます。

- 子どもがいない場合でも、先祖代々の財産を配偶者の親族ではなく甥や姪など血のつながった親族で受け継いでいきたい

- 大切な事業を守るために、次の後継者だけでなく、その次の後継者まで定めておきたい

受益者連続信託を利用する際に気をつけておきたいことは、受益者が亡くなって受益権が移動する際に、受益権が相続税の対象になることです。死亡により受益者が移動する都度、相続税がかかってきますので、最初から最終受益者に財産を譲った場合よりも、支払う税金の総額が高くなってしまう場合があります。相続税負担が心配な方は、相続税額まで考慮したうえで、契約内容を決めることが必要でしょう。

あなたやあなたの周囲の方が抱える問題を解決するために、「受益者連続型信託」が活用できないか検討してみませんか。